Nextcloud: Die souveräne Cloud-Alternative und worauf es beim Hosting wirklich ankommt

Es ist eine der entscheidenden Infrastrukturfragen unserer Zeit: Wo liegen unsere Daten, und wer hat darauf Zugriff? Während die großen Hyperscaler den Markt dominieren, hat sich Nextcloud als eine der robustesten europäischen Antworten etabliert. Was als reine File-Sync-and-Share-Lösung begann, ist heute eine vollwertige Kollaborationsplattform, die in Sachen Funktionsumfang und Enterprise-Tauglichkeit kaum noch Wünsche offenlässt.

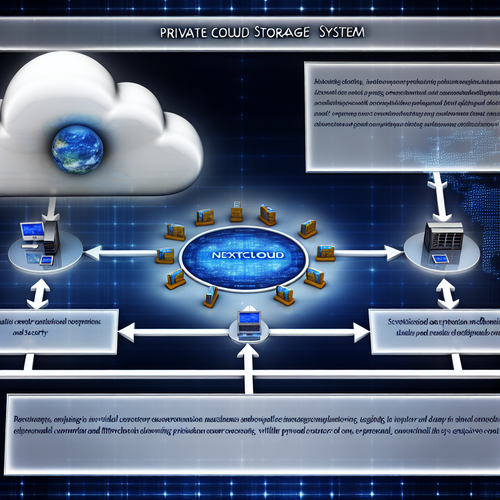

Dabei zeigt sich: Die Software ist nur eine Seite der Medaille. Die Art des Hostings entscheidet maßgeblich über Performance, Sicherheit und letztlich den Erfolg des Projekts. Ob on-premises, managed oder hybrid – jede Variante hat ihre Berechtigung, doch die Anforderungen an Skalierbarkeit und Betriebskontinuität werden gerne unterschätzt.

Vom Synchronisationstool zur integrierten Plattform

Nextcloud hat eine bemerkenswerte Evolution durchlaufen. Ursprünglich als Fork von ownCloud gestartet, hat sich das Projekt längst von seinen Wurzeln emanzipiert. Heute umfasst das Ökosystem nicht nur Dateisynchronisation, sondern auch Kalender, Kontakte, Videokonferenzen, Online-Office und unzählige spezialisierte Apps. Diese Erweiterbarkeit ist gleichzeitig Stärke und Herausforderung.

Ein interessanter Aspekt ist die Architektur: Nextcloud setzt bewusst auf bewährte Technologien wie PHP und MySQL, statt auf trendige Microservices. Das mag puristisch erscheinen, erweist sich in der Praxis aber als stabil und wartungsfreundlich. Die Installation ist vergleichsweise simpel, was aber nicht über die Komplexität einer produktiven Betriebsumgebung hinwegtäuschen sollte.

Die Gretchenfrage: Selbst hosten oder managen lassen?

Für viele Entscheider beginnt hier die eigentliche Zerreissprobe. Das Spektrum reicht vom Raspberry Pi im Büroregal bis zur hochverfügbaren Cluster-Architektur in mehreren Rechenzentren. Die richtige Wahl hängt von Faktoren ab, die oft erst auf den zweiten Blick ersichtlich werden.

On-Premises-Hosting verspricht maximale Kontrolle und Datensouveränität. Keine Frage: Für Unternehmen mit strengen Compliance-Anforderungen oder speziellen Sicherheitsvorgaben bleibt dies die erste Wahl. Allerdings wird der Betriebsaufwand regelmäßig unterschätzt. Neben der eigentlichen Nextcloud-Instanz müssen Backups, Updates, Monitoring und Sicherheitspatches bedacht werden. Ein 24/7-Betrieb erfordert zudem Redundanz auf jeder Ebene – von der Stromversorgung bis zur Datenbank.

Nicht zuletzt spielen Personalkosten eine Rolle. Ein Admin, der sich neben zwanzig anderen Systemen auch um Nextcloud kümmert, hat schlicht weniger Zeit für Proaktivität als ein spezialisierter Administrator eines Hosting-Anbieters.

Managed Hosting entlastet die IT-Abteilung spürbar. Der Provider übernimmt Installation, Wartung, Backups und stellt meist Service-Level-Agreements. Die Qualität der Anbieter variiert jedoch erheblich. Ein oberflächlicher Preisvergleich greift hier zu kurz. Entscheidend ist, ob der Provider tatsächlich Nextcloud-Expertise besitzt oder nur standardisierte Webhosting-Pakete anbietet.

Dabei zeigt sich: Gutes Nextcloud-Hosting beginnt bei der Infrastruktur. SSD-Storage allein macht noch keine performante Instanz. Wichtiger sind optimierte PHP-Konfigurationen, passende Caching-Mechanismen und eine Datenbank, die nicht zum Flaschenhals wird. Erfahrene Anbieter setzen auf Object Storage wie S3-kompatible Backends, die Skalierbarkeit und Performance in einem bieten.

Performance: Wo die wahren Bremsen sitzen

Nextcloud kann flott sein, sehr sogar. Doch viele Installationen leiden unter denselben Grundproblemen. Oft ist die Datenbank der limitierende Faktor. MySQL oder PostgreSQL sollten auf separaten Servern laufen und für hohe Parallelität optimiert sein. Inodes-Limits bei geteiltem Hosting sind ein häufiger Showstopper – bei zehntausenden kleinen Dateien wie Dokumenten-Versionen sind die Limits schnell erreicht.

Das Caching ist ein weiterer kritischer Punkt. Redis als Memory-Cache-Backend beschleunigt nicht nur die Oberfläche, sondern entlastet auch die Datenbank. Opcache für PHP sollte korrekt konfiguriert sein, um Interpretationszeiten zu minimieren. Bei der Dateiablage lohnt sich der Blick über den Tellerrand: Traditionelle Dateisysteme stoßen bei vielen kleinen Dateien an Grenzen, während Object Storage hier effizienter skaliert.

Ein praktisches Beispiel: Eine mittelständische Firma mit 150 Nutzern klagte über langsame Synchronisation. Die Ursache war nicht die Bandbreite, sondern eine suboptimale MySQL-Konfiguration. Nach Optimierung der Query-Caches und Indizes verbesserte sich die Performance um den Faktor vier – ohne Hardware-Upgrade.

Sicherheit: Mehr als nur SSL

Nextcloud hat einen soliden Sicherheitsfokus, doch die Basis muss stimmen. Eine verschlüsselte Verbindung ist das Minimum, reicht aber bei weitem nicht aus. Zwei-Faktor-Authentifizierung sollte Standard sein, besonders bei mobilen Zugriffen. Die Datei-Verschlüsselung arbeitet auf Server-Ebene, schützt aber nicht vor Zugriffen während der Übertragung.

Interessant ist der Ansatz des Zero-Knowledge-Hostings, bei dem der Anbieter keinen Schlüssel zur Entschlüsselung der Daten besitzt. Das bietet maximale Privatsphäre, hat aber ihren Preis: Passwort-Wiederherstellung wird unmöglich, und die Performance leidet unter der clientseitigen Verschlüsselung.

Regelmäßige Security-Scans und Penetrationstests gehören zum Pflichtprogramm seriöser Anbieter. Nextcloud selbst liefert mit seinem Security-Scanner ein praktisches Tool, das bekannte Schwachstellen in der Konfiguration aufdeckt. Übrigens: Die vielgescholtene PHP-Umgebung ist bei korrekter Härtung durchaus sicher zu betreiben.

Skalierung: Wenn aus Projekten Plattformen werden

Was mit 50 Nutzern beginnt, wächst schnell auf 500 oder 5000. Skalierbarkeit muss daher von Anfang an mitgedacht werden. Nextcloud unterstützt grundsätzlich Clustering, allerdings mit Einschränkungen. Die Datenbank lässt sich replizieren, Dateispeicher kann auf Object Storage oder verteilte Dateisysteme ausgelagert werden.

Die eigentliche Nextcloud-Instanz hingegen ist stateful – Sessions werden standardmäßig lokal gehalten. Für echten Load-Balancing-Betrieb muss Session-Sharing eingerichtet werden, typischerweise über Redis. Das erfordert Planung und Testaufwand.

Ein oft übersehener Aspekt: Skalierung bezieht sich nicht nur auf Nutzerzahlen, sondern auch auf Datenmengen. Terabyte an Daten mit Millionen von Dateien stellen andere Anforderungen als kleine Dokumentenbestände. Hier machen sich spezialisierte Storage-Backends bezahlt, die Metadaten performant verwalten können.

Integration: Die Kunst des Zusammenspiels

Nextcloud existiert selten im luftleeren Raum. Die Integration in bestehende Infrastruktur ist entscheidend für die Akzeptanz. Authentisierung über LDAP oder Active Directory sollte reibungslos funktionieren. Office-Dokumente lassen sich mit Collabora Online oder OnlyOffice bearbeiten – beides erfordert jedoch zusätzliche Server-Ressourcen und Konfiguration.

Videokonferenzen mit Nextcloud Talk sind praktisch, benötigen aber einen separaten Signalling-Server (High-Performance Backend) für größere Gruppen. Externe Storage-Integration erlaubt die Einbindung von Existing-SharePoint-Servern, S3-Buckets oder anderen Cloud-Speichern. Das eröffnet Migrationspfade, kann aber die Komplexität erhöhen.

Für Entwickler bietet die REST-API umfangreiche Integrationsmöglichkeiten. Custom Apps erlauben die Anpassung an firmenspezifische Workflows. Allerdings: Jede Erweiterung bedeutet zusätzliche Wartung und potenzielle Angriffsfläche.

Wirtschaftlichkeit: Die wahren Kosten erkennen

Die reinen Lizenzkosten sind bei Open Source vernachlässigbar – die Betriebskosten nicht. Beim Selbsthosting fallen nicht nur Hardware- und Stromkosten an, sondern vor allem Personalkosten. Ein Administrator für Systemadministration, einer für Datenbanken, dazu Backup-Verantwortung und Notfallplanung – das summiert sich schnell.

Managed Hosting erscheint auf den ersten Blick teurer, kann aber durch Skaleneffekte und Spezialisierung wirtschaftlicher sein. Entscheidend ist die Total Cost of Ownership über drei bis fünf Jahre. Dazu gehören auch Ausfallzeiten: Ein hauseigener Server mag günstiger sein, bis der einzige Administrator im Urlaub ist und ein kritisches Update ansteht.

Ein interessanter Mittelweg sind Hybrid-Modelle: Kritische Daten verbleiben on-premises, während weniger sensible Anwendungen wie Office-Kollaboration in der gehosteten Umgebung laufen. Nextcloud ermöglicht diese Aufteilung durch seine flexible Architektur.

Ausblick: Wohin entwickelt sich die Nextcloud-Ökosphäre?

Nextcloud hat die Phase der reinen Nachahmung hinter sich gelassen. Heute treibt das Projekt Innovationen voran, die bei den großen Cloud-Anbietern so nicht zu finden sind. Nextcloud Hub, der integrierte Workspace, bringt Dateien, Kommunikation und Planung in einen konsistenten Kontext.

Spannend ist die Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz. Nextcloud setzt auf lokale KI-Lösungen, die Datenschutz gewährleisten. Textzusammenfassungen, Bilderkennung oder intelligente Klassifizierung laufen auf eigenen Servern, ohne Daten an Dritte zu senden. Das ist technisch anspruchsvoll, aber ein klares Unterscheidungsmerkmal.

Auch die Administrative-Experience wird stetig verbessert. Das Nextcloud Dashboard gibt Admins mehr Übersicht und Kontrolle. Monitoring-Integration mit Tools wie Prometheus erleichtert den Betrieb in professionellen Umgebungen. Und mit Nextcloud Enterprise gibt es einen professionellen Support, der Unternehmen rechtliche Sicherheit gibt.

Fazit: Nextcloud hosting als strategische Entscheidung

Nextcloud ist technisch ausgereift und enterprise-tauglich. Die Entscheidung für oder gegen Selbsthosting sollte jedoch sorgfältig abgewogen werden. Technische Kompetenz, personelle Ressourcen und langfristige Strategie sind entscheidende Faktoren.

Für viele Unternehmen bietet managed Hosting den optimalen Kompromiss aus Kontrolle und Entlastung. Wichtig ist die Wahl eines kompetenten Partners, der nicht nur Infrastruktur, sondern echte Nextcloud-Expertise bietet. Die Qualität des Hostings macht am Ende den Unterschied zwischen einer stabilen Plattform und einer Quelle permanenter Probleme.

Eines zeigt die Praxis deutlich: Nextcloud-Projekte scheitern selten an der Software selbst, sondern an unzureichender Planung des Betriebs. Wer hier von Anfang an die richtigen Weichen stellt, erhält eine leistungsfähige, souveräne Kollaborationsplattform, die den Vergleich mit kommerziellen Lösungen nicht scheuen muss.