Nextcloud Indizierung: Die unsichtbare Architektin der Suche

Wer eine Nextcloud-Instanz verwaltet, kennt die Situation: Ein Nutzer sucht nach einem bestimmten Begriff in einem Dokument, das er vor Monaten abgelegt hat. Die Suche spuckt nichts aus. Der Nutzer ist verärgert, der Admin verdutzt – das Dokument ist doch da. Die Ursache für dieses Phänomen liegt fast immer in der oft unterschätzten und missverstandenen Kernkomponente der Plattform: der Indizierung.

Anders als bei einfachen Cloud-Speichern, die lediglich Dateinamen durchsuchen, ermöglicht Nextcloud eine volltextbasierte Suche in den Inhalten von Dokumenten, PDFs und sogar in Metadaten wie EXIF-Daten von Bildern. Diese Funktionalität ist keine Magie, sondern das Ergebnis eines komplexen, mehrstufigen Prozesses, der im Hintergrund abläuft und erhebliche Ressourcen beanspruchen kann. Dabei zeigt sich: Eine gut konfigurierte Indizierung ist die Grundvoraussetzung für eine leistungsfähige und nutzerfreundliche Nextcloud.

Vom Rohdatenberg zur durchsuchbaren Struktur: So funktioniert der Indexer

Das Herzstück der Nextcloud-Suche ist der sogenannte Indexer. Stellen Sie sich ihn als einen unermüdlichen Bibliothekar vor, der jeden neu eingestellten Zettel, jedes Buch und jede Akte nicht nur ins Regal stellt, sondern auch akribisch liest, kategorisiert und in einen gigantischen Zettelkatalog einträgt. Dieser Prozess läuft in mehreren Stufen ab.

Zuerst scannt der Indexer das Dateisystem auf Änderungen. Jede neue, geänderte oder gelöschte Datei wird in eine Warteschlange, den sogenannten Indexing Queue, eingereiht. Ein Worker-Prozess nimmt sich die Aufgaben aus dieser Queue vor. Für jede Datei wird zunächst der richtige Text-Extractor identifiziert. Eine .txt-Datei ist einfach zu erfassen, eine verschlüsselte .docx-Datei hingegen eine deutlich größere Herausforderung.

Die extrahierten Rohdaten, der reine Text also, werden dann bereinigt und in sogenannte Tokens zerlegt. Dieser Schritt, Tokenization genannt, ist entscheidend. Der Satz „Das Projekt-Design steht“ würde in die Tokens „Das“, „Projekt“, „Design“, „steht“ zerlegt werden. Interessant ist die Behandlung des Bindestrichs: Je nach Konfiguration könnte auch „Projekt-Design“ als ein einzelner Token behandelt werden, was die Suchtreffer später beeinflusst.

Anschließend durchlaufen diese Tokens eine Normalisierung. Dabei werden Großbuchstaben in Kleinbuchstaben umgewandelt und linguistische Besonderheiten behandelt – etwa die Reduktion von Wörtern auf ihren Stamm (Stemming). So werden „läuft“, „lief“ und „gelaufen“ eventuell auf den gemeinsamen Wortstamm „lauf“ zurückgeführt, was die Trefferquote erhöht. Die so aufbereiteten Daten werden schließlich in der Suchindex-Datenbank gespeichert, einer optimierten Struktur für blitzschnelle Abfragen.

Full Text Search vs. Elasticsearch: Die Wahl der Werkzeuge

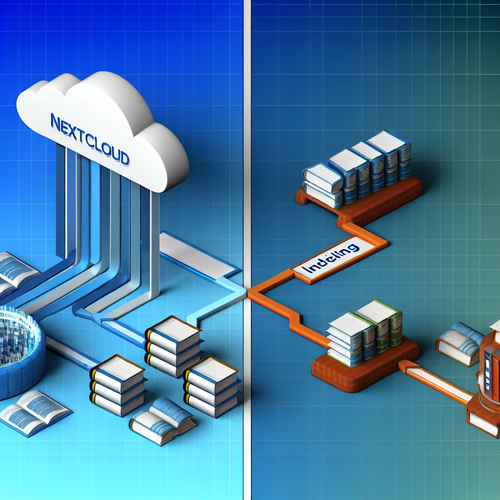

Nextcloud bietet zwei primäre Wege für die Indizierung an: die eingebaute „Full Text Search“-Lösung und die Anbindung einer externen Elasticsearch-Instanz. Die Wahl zwischen beiden Systemen ist eine grundlegende Architekturentscheidung, die von der Größe der Installation und den Performance-Anforderungen abhängt.

Die Full Text Search (FTS) App ist der Standardweg für die meisten mittelgroßen Installationen. Sie ist vergleichsweise einfach einzurichten und kommt ohne zusätzliche Server aus. Unter der Haube nutzt sie die Suchfunktionalitäten der zugrundeliegenden Datenbank, sei es MySQL, PostgreSQL oder MariaDB. Für kleinere Teams und Instanzen mit einigen Hunderttausend Dateien ist diese Lösung oft vollkommen ausreichend. Die Performance kann jedoch, insbesondere bei komplexen Abfragen und großen Datenmengen, an ihre Grenzen stoßen. Die Last der Indizierung liegt hier direkt auf der Nextcloud-Datenbank.

Für große, enterprise-taugliche Installationen ist Elasticsearch die erste Wahl. Elasticsearch ist eine hochspezialisierte, verteilte Such- und Analyse-Engine, die für genau diese Art von Aufgabe built ist. Sie übernimmt die gesamte Last des Indizierens und Durchsuchens und entlastet so die Nextcloud-Hauptdatenbank erheblich. Die Skalierbarkeit ist ein enormer Vorteil: Bei steigender Last können einfach weitere Elasticsearch-Knoten zum Cluster hinzugefügt werden. Die Einrichtung ist zwar aufwendiger und erfordert zusätzliche Infrastruktur, aber die gesteigerte Performance und Zuverlässigkeit sind für viele Unternehmen den Aufwand wert. Die Nextcloud-Instanz kommuniziert dabei über eine spezielle App mit dem Elasticsearch-Cluster.

Ein interessanter Aspekt ist die Frage der Abhängigkeit. Bindet man Elasticsearch ein, führt man eine weitere komplexe Komponente in die Architektur ein. Wartung, Updates und Monitoring für Elasticsearch kommen zusätzlich zum bestehenden Stack hinzu. Hier muss man abwägen, ob das Performance-Gain diesen operativen Overhead rechtfertigt.

Die Crux mit den Apps: Wie Erweiterungen den Index beeinflussen

Nextcloud lebt von seiner Erweiterbarkeit durch Apps. Viele dieser Apps fügen dem System neue Dateitypen und Datenquellen hinzu, die ebenfalls durchsuchbar sein sollen. Die E-Mail-App will Mails indizieren, die Calendar-App Termine, die Deck-App Karteikarten. Jede dieser Apps muss ihren eigenen Provider für die Full Text Search beisteuern.

Dies führt zu einer dezentralen und manchmal uneinheitlichen Struktur. Der Indexer muss für jede Datenquelle wissen, wie er an die relevanten Informationen kommt. Eine schlecht programmierte App kann den Indizierungsprozess ausbremsen oder sogar zum Stillstand bringen, indem sie fehlerharte Datensätze produziert oder die Warteschlange verstopft. Es empfiehlt sich daher, nach der Installation einer neuen App den Status der Indizierung im Auge zu behalten.

Praktisch bedeutet das: Ein Admin sollte nicht nur die Nextcloud-Logs im Blick haben, sondern auch die Logs des Such-Backends (ob now FTS oder Elasticsearch). Tritt ein Problem auf, lässt es sich oft durch das temporäre Deaktivieren einer bestimmten App eingrenzen. Nicht zuletzt deshalb ist es ratsam, Apps nur aus vertrauenswürdigen Quellen zu installieren und deren Update-Zyklus zu verfolgen.

Performance, Last und Optimierung: Den Index am Laufen halten

Die Indizierung ist einer der ressourcenintensivsten Prozesse in Nextcloud. Ein laufender Indexer kann die CPU-Auslastung deutlich erhöhen und die I/O-Last der Festplatten in die Höhe treiben. Dies kann spürbare Auswirkungen auf das Antwortverhalten der gesamten Instanz für die Endnutzer haben.

Die größte Last entsteht typically während des ersten Aufbaus des Index, dem sogenannten Voll-Update. In dieser Phase mustert der Indexer jede einzelne Datei im Speicher der Nextcloud. Dieser Vorgang kann bei großen Datenbeständen Tage oder sogar Wochen dauern. In dieser Phase ist mit Performance-Einbußen zu rechnen. Um dies zu vermeiden, sollte man den ersten Index-Aufbau in Zeiten mit geringer Auslastung durchführen oder die Geschwindigkeit des Indexers in der Konfiguration künstlich drosseln.

Für den Betrieb ist das geplante, inkrementelle Update der Normalfall. Hier werden nur geänderte Dateien verarbeitet. Die Last ist deutlich geringer, aber dennoch spürbar. Eine wichtige Stellschraube ist die Konfiguration in der `config.php`. Parameter wie `’index_live‘ => true` und `’index_background‘ => true` steuern, ob sofort bei einer Änderung indiziert wird (live) oder ob der Prozess im Hintergrund mit niedrigerer Priorität läuft.

Für maximale Performance sollte der Suchindex auf schnellem Storage liegen, ideally auf SSDs. Bei Elasticsearch-Clustern ist die Konfiguration der Shards und Replicas ein weiterer, tiefgehender Optimierungspunkt, der die Geschwindigkeit und Resilienz der Suche maßgeblich beeinflusst.

Wenn es hakt: Typische Probleme und Lösungsansätze

Probleme mit der Indizierung äußern sich meist auf zwei Arten: Die Suche findet etwas nicht, obwohl es da ist, oder der Indexer-Prozess selbst stürzt ab bzw. kommt nicht mehr hinterher.

Befindet sich eine Datei nicht im Index, obwohl sie es sollte, ist die Fehlersuche ein strukturierter Prozess. Zuerst sollte man in den Nextcloud-Logs nach Fehlermeldungen suchen. Häufige Ursachen sind fehlende Text-Extraktoren für bestimmte Dateitypen (etwa ein spezielles Office-Format) oder Dateiberechtigungen, die den Lese-Zugriff des Indexers blockieren. Der Indexer läuft unter dem Systemuser des Webservers (www-data, apache). Dieser User muss Lesezugriff auf alle Dateien im Datenverzeichnis haben.

Ein weiteres klassisches Problem sind große Dateien. Standardmäßig gibt es ein Größenlimit für die Indizierung. Eine mehrere hundert Megabyte große Textdatei würde den Indexer ausbremsen und könnte ignoriert werden. Dieses Limit ist konfigurierbar, aber man sollte sich über den Nutzen einer solchen Indizierung Gedanken machen.

Läuft der Indexer nicht mehr, bleibt die Queue also konstant voll, muss man manchmal hart durchgreifen. Nextcloud bietet in den Administrationseinstellungen die Möglichkeit, den kompletten Index zurückzusetzen und einen Neuanfang zu erzwingen. Das ist ein drastischer Schritt, der mit erheblicher Systemlast verbunden ist, aber manchmal der einzige Weg, um einen korrupten Index zu bereinigen.

Beyond Search: Der Index als Grundlage für KI und Automation

Die Bedeutung einer gut funktionierenden Indizierung geht heute weit über die reine Suche hinaus. Der Textindex ist die zentrale Wissensbasis der Nextcloud-Instanz. Sie ist die Grundvoraussetzung für erweiterte Funktionen wie künstliche Intelligenz und intelligente Automation.

So setzt die viel gepriesene „Contextual Collaboration“ voraus, dass das System den Inhalt von Dateien versteht. Die KI-Funktionen von Nextcloud, wie die automatische Vorschlag von Tags, die Erkennung von Verträgen oder die Klassifizierung von Dokumenten, füttert sich aus den indizierten Daten. Ohne einen vollständigen und aktuellen Index bleiben diese Features wirkungslos.

Auch für die Workflow-Automation ist der Index unverzichtbar. Ein automatischer Workflow, der alle Dokumente, die den Begriff „Geheimhaltungsvereinbarung“ enthalten, automatisch in einen bestimmten Ordner verschiebt und für die Rechtsabteilung freigibt, ist ohne zuverlässige Volltextindizierung nicht denkbar. Der Index wird so zum Enabler für intelligente, datengetriebene Prozesse.

Best Practices für den Admin: Eine Checkliste

Was bedeutet das nun konkret für die Administration? Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Handlungsempfehlungen:

1. Die Architektur-Entscheidung treffen: FTS für kleinere Installationen, Elasticsearch für große, wachsende oder performancekritische Umgebungen. Treffen Sie diese Entscheidung frühzeitig, ein Wechsel ist aufwendig.

2. Monitoring einrichten: Beobachten Sie die Länge der Indexing-Queue. Sie ist der beste Frühindikator für Probleme. Integrieren Sie diese Metrik in Ihr Monitoring-System (z.B. Nagios, Icinga).

3. Ressourcen bereitstellen: Sorgen Sie für ausreichend CPU-Kerne und vor allem für schnellen Storage (SSD) für den Index. Bei Elasticsearch: Speicherplatz nicht vergessen, der Index kann schnell wachsen.

4. Apps mit Bedacht wählen: Testen Sie neue Apps zunächst in einer Testumgebung und beobachten Sie deren Auswirkung auf den Indexer.

5. Logging und Fehlerkultur: Machen Sie sich mit den relevanten Log-Einträgen vertraut. Ein „Could not extract text“ ist ein Hinweis, ein „Fatal error“ ein Alarmzeichen.

6. Kommunizieren Sie: Erklären Sie Ihren Nutzern, dass die Suche nach dem Hochladen einer großen Menge von Dateien nicht sofort alles findet. Transparenz vermeidet Frust.

Die Nextcloud Indizierung ist kein Feature, das man einfach aktiviert und dann vergisst. Sie ist eine lebendige, komplexe Komponente, die kontinuierlicher Aufmerksamkeit und Pflege bedarf. Wer sie versteht und richtig konfiguriert, schafft die Grundlage für eine wirklich nutzbare und leistungsfähige Collaboration-Plattform. Sie ist die unsichtbare Architektin, die aus einem bloßen Ablagesystem ein intelligentes Wissensrepository macht.